2020年(令和2年6月) 43号

発行所:株式会社 山田養蜂場 http://www.3838.com/ 編集:ⓒリトルヘブン編集室

〒880-0804 宮崎県宮崎市宮田町8-7赤レンガ館2F

天浜蜂場での採蜜を終えた後、少しでも早くギターデュエットを始めたい塩見亮太さんが未紗さんの作ったおにぎりを急いで食べる

今春は蜜蜂の勢いが良くなかったと亮太さんは言うが、みかん畑蜂場の蜜蜂たちは活発に巣門を出入りしていた

天浜蜂場横の小川に架かる橋の上に採蜜作業場を組み立て、助っ人の鈴木智之さん(右)の参加を得て、みかん蜜の採蜜が順調に進む

3 - 3

<

>

成長がゆっくりなんで、幸せな気分

縁側から見ると、東の空が僅かに明るくなり遠くの稜線がくっきりとしている。午前4時過ぎ、養紡屋(ようほうや)の塩見亮太(しおみ りょうた)さん(35)と妻の未紗(みさ)さん(35)が、炊き上がったばかりのご飯の香りが漂う台所で出発の準備をしている。この日は、昨日に続いてみかん蜜の採蜜だ。

玄関へ向かおうとして、縁側に見たことのない白い花が咲いているのに気付いた。ずんぐりむっくりの株からヒョロヒョロと伸びた茎にヒラヒラの白い花びら。ちょっとユーモラスな植物だ。横で見つめる亮太さんの目に愛しさが溢れている。

「パキポディウムという植物で、植物の進化論で知られるマダガスカル原産なんです。願い事を叶える木とも言われていて、最近はまっているんですよ。成長が非常にゆっくりなんですね。この樹で樹齢は20年を超えているらしいです。葉っぱが1ミリくらい出てくると、幸せな気分になれるんですよ」

パキポディウムに後ろ髪を引かれるように亮太さんが玄関を出る。青色の遠心分離機を荷台に積んだ軽トラックで、蜂場に向け出発したのは午前4時半だ。途中、運転しながら未紗さんが作ってくれたおにぎりを頬張り、コンビニでホットコーヒーを購入し、湧水が流れ出ている無人給水所では採蜜作業で使う水を一斗缶に汲み入れた。「きじ場」と呼ぶ蜂場に着いたのはきっかり6時だ。

亮太さんは独りで、軽トラックに載せた遠心分離機を基点にして、蜜蓋を切る動線と採蜜が終わった巣板を元の継ぎ箱に戻す動線を作り上げる。やがて、朝の家事を済ませた未紗さんが蜂場にやってきた。

亮太さんが愛でるパキポディウムの花が咲く

自宅庭先の家庭菜園で育てた野菜が夜の食卓に

蜂場へ出発の朝、未紗さんが握ってくれたおにぎり

採蜜のために蜜巣板の蜂を払う亮太さんは素手

軽トラックに載せたままの遠心分離機で蜜を搾る

「ぎこちない」と言いつつも蜜蓋を切る未紗さん

頭の中でピッと言ってやったら

きじ場蜂場は今年4月に巣箱を運び込んだばかりの新しい蜂場で、この日が初めての採蜜である。

「ここで作業をしていると、キジが鳴くんで『きじ場』って呼ぶようにしたんですよね」

面布を着けず手袋もしないで、継ぎ箱から蜜巣板を取り出していた亮太さんだったが、顔の周りに纏わり付く蜜蜂に耐えられず、水玉模様の帽子を被り面布を着けた。

「面布を着けると負けた気がするんだよな」と、未紗さんに言う。早朝なので気温が上がらず、蜂の気が荒くなっているのだ。面布は着けたが、手袋はしないでTシャツに腕カバーだけ。「私の師匠が『刺されて覚えろ』と言う人だったので……」と亮太さん。蜂を払いながら面布も手袋も着けない理由を私に説明する。普通、蜂は巣門の前で払うことが多いのだが、何故か、亮太さんは巣箱の中へ蜂を払っている。

「(隔王板を使っていないので、蜜巣板に)女王蜂が居たりすることもあるし、生まれたばっかりの蜂が居ると、(外に払うと)飛べないので……」と、亮太さん。何げなくしているように見える作業にも、きちんと理由があるのだ。

亮太さんの蜂の払うのを見て、未紗さんは、「私、それができないから」と、ちょっと残念そうだ。すると亮太さん「頭の中でピッと言ってやったら、出来るようになるんだよ。そういうの大事だよ」と、未紗さんを「やってみたら」と促すように言う。

お弟子さんが辞めちゃった

亮太さんと未紗さんは、昨年11月に結婚したばかり。未紗さんがこれまでに手伝った採蜜の経験は、初回蜜(整理蜜とも言い、冬の間に蜂が溜めていた蜜を、本格的な春の採蜜期に入る前に蜜巣板を空にするための採蜜)と桜蜜、それに、みかん蜜がこの日を入れて2回目、合わせて4回のみなのだ。

亮太さんが採蜜のために継ぎ箱から蜜巣板を取り出し巣房の底を点検する

不慣れな未紗さんの作業を手伝って、亮太さんが蜜巣板を遠心分離機にセットする

「結婚した時は、お弟子さんが居たんで、私は蜂のことはやらないで良いのかなと思っていたんですけど、採蜜前になってお弟子さんが辞めちゃったんで、独りでは大変と思って手伝うようになったんですけど……。まだぎこちないんですよね」

蜜巣板の蜜蓋を切り、遠心分離機にセットしていた未紗さんは手伝いたいと思う気持ちが先行して、仕事が思ったように出来ない後ろめたさを抱えているようだ。

それでも夫妻の採蜜作業は順調に進んでいる。遠心分離機で搾った蜂蜜を漉し器に移していた亮太さんが独り言のように呟く。「今年(の蜂蜜)はすごく白濁している。空気が多いんだね。みかん蜜の特徴でもあるけどね」。ちょっとした蜂蜜の変化にも、亮太さんが敏感に反応していることに驚く。

予定していた採蜜が終わってから、「継ぎ箱は蜜を搾る時に見ているので問題ないんですけどね」と言いつつ、亮太さんが継ぎ箱下の単箱に入った巣板一枚一枚を持ち上げて、王台の有無を確認している。この確認が終わると、採蜜に係る一連の作業が終わりとなるのだ。

きじ場蜂場での採蜜は、午前8時50分に終了。未紗さんが自宅から持って来た冷たいお茶を飲んでしばし休憩。かと思っていたら、亮太さん「じゃ、次、向かいます」と、私の目を見る。僅か5分間の休憩だった。

この日で4回目の採蜜作業となる未紗さんが天浜蜂場の木陰で蜜蓋を切る

コロナ禍で自らが経営するバーを休むことになった鈴木さんも手伝う

お母さんの部屋なの、切るの嫌

「天浜(てんはま)」と呼ぶ蜂場は、大きな白い建物が並ぶテクノ工業団地の一角から小径に入り、坂道を一気に下った谷間の広がりに18群の巣箱が並んでいた。すぐ横に小川が流れている。亮太さんは到着するなり、蜂場の端で頭を出している竹の子を蹴飛ばして折っていく。脇の竹林から竹が侵略してきているのだ。

小川に架かる欄干のないコンクリート橋に「きじ場」蜂場と同じように、遠心分離機を基点にして、採蜜作業の動線を組み立てていく。橋の上はすぐ近くの木々が茂り日陰を作っている。

「唯一、日陰の採蜜工場だね。全然違うね」と、亮太さんが未紗さんに声を掛ける。5月とはいえ、日照りの下の仕事は暑さで消耗が激しい。そのため場所としては狭いが、敢えて橋の上の木陰に採蜜工場を組み立てたのだ。もちろん他の車が通ることはない行き止まりの道に架かった橋である。

運搬箱に入れた蜜巣板を亮太さんが運ぶと、未紗さんが蜜蓋を切り遠心分離機にセットする。作業が遅れがちな未紗さんを手伝いながら、亮太さんが声を掛ける。

「王台しっかり見ている」

「うん」

巣箱と継ぎ箱の間に隔王板を使っていないため、継ぎ箱の蜜巣板にも王台が出来ている可能性があるのだ。

「浜松はみかん蜜が最初なんですよね。それで、みかんに合わせて丁度良く(蜂を)育てるんですよ。でも、丁度良いというのは、1つ間違えると分封の可能性もあるということなんですよね」と亮太さん。

王台がある場合には見つけて切り取っておかなければ、新しく女王蜂が産まれて分封する可能性が高いのだ。

「女王蜂が中心で動いているわけじゃないんだよね。それぞれの役割を果たしているんだよ。女王蜂と言うけど、卵を産む役割なんだよね。お母さんみたいなもんだよ」と、亮太さんは未紗さんに養蜂の知識も伝えなければならない。すると、未紗さんが「王台って、お母さんの部屋なの、切るの嫌じゃない。王の方がまだやり易い」と、女性らしい優しい反応を示す。

隔王板を使うか使わないかは、養蜂家によって考え方が異なるが、亮太さんが使わない理由は何故なのかを問うた。

「私の師匠が隔王板を使わないタイプで、移動養蜂の人だったのでパッパッっと採っていくのが得意だったことと、隔王板を使わないと蜜蓋を切る時に王台も一緒に見ることができるんで作業が早いんですよね」

なるほど養蜂家の技術は、師弟関係による継承が大きいようだ。

理想的な蜜蓋が掛かってた

継ぎ箱から蜜巣板を抜き出していた亮太さんに、遠心分離機を担当している未紗さんが大きな声を掛ける。

「3箱(群)で一斗缶が一杯になったの」

亮太さんが応える。

「3升採蜜だな。3箱ペースはすごいね。いつもこれ位は採りたいね」

2人の会話が弾む。1群で3升の蜂蜜が採れる蜜蜂群を育てるのは、養蜂家の間で優れた養蜂技術として評価される基準となっているのだ。亮太さんが、遠心分離機で搾った蜂蜜が入った受け缶の蜂蜜を漉し器に移している間に、未紗さんが蜜巣板の入った運搬箱を蜜蓋切りの場所へ運ぶ。

「これ、昨日と今日で一番重い」

「それ、理想的な蜜蓋が掛かってた。さすがに力仕事は無理しないでね」

蜂蜜が溜まった蜜巣板9枚を入れた運搬箱は、重さ20キロほどにもなる。それを運ぶ新妻へ、亮太さんが思いやりの言葉を掛ける。

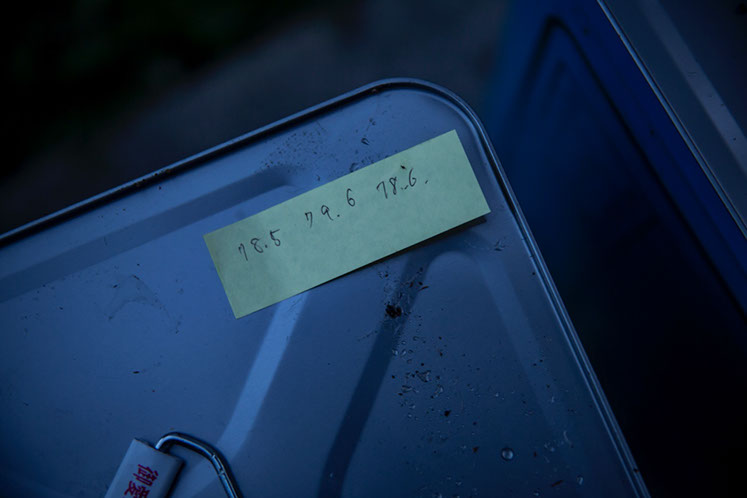

採蜜を終えて自宅に帰った夕方、一斗缶ごとに糖度を3回測り記入しておく

恋の告白みたいに

天浜蜂場での採蜜が3分の2ほど終わったところで、助っ人が現れた。

浜松市内で日本酒バーを経営している鈴木智之(すずき ともゆき)さん(35)だ。3か月近く続くコロナ禍の影響で店を休業しなければならず、鈴木さんは参っていた。ちょうどその頃、4年ほど前から知り合いだった亮太さんは、弟子に辞められ困っていた。「どちらともなく恋の告白みたいに、阿吽の呼吸でしたね」と亮太さん。鈴木さんにとっても亮太さんにとっても、お互いが救いの神となったのだ。

鈴木さんは、コロナ禍で店を休業しなくてはならなくなった時、「これを機会に自然の中での仕事をしてみたい」と、思ったそうだ。それを実践するための一つとして早朝から出漁するシラス漁の手伝いを始めていて、この日もシラス漁の手伝いを終えてから、亮太さんの採蜜を手伝いに来ていたのだった。

「雇用条件は楽器が出来ることだったんですよ」と鈴木さんが笑う。すると、「どっちかと言えば必須条件ですよ」と亮太さんが冗談とも本気ともつかない口調で応じた。

やっと今年の新チームが出来た

その理由は、この後すぐに分かった。鈴木さんという強力な助っ人を得て天浜蜂場の採蜜はみるみるうちに終わった。すると、亮太さんは未紗さんが作ったおにぎりを急いで食べ終えて木陰の巣箱に腰掛ける。2人のギターデュエットが始まった。何と、亮太さんも鈴木さんも、車の助手席にそれぞれのエレキギターを準備してきていたのだ。当然電源はない。そんなことにはお構いなし、2人は目と目を見合わせ、ビートルズの「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア」をリズム感良く演奏している。私の耳にはエレキギターの弦が振動する音しか聞こえてないのだが、2人の頭の中ではホールに響き渡るスピーカーの大音響が鳴り響いているのだろう。

最初の演奏が終わると、鈴木さんが亮太さんに駄目出しをする。

「今のは全体に優しくメロディアスだったけど、もっと歯切れ良くジャッジャッとリズム感のある弾き方でもいいじゃない」

亮太さんは神妙に頷いて聞いている。「じゃ、もう1回」「じゃ、もう1回」と、ギターデュエットは終わりを知らないかに思われた。

新妻の未紗さんでも入り込む余地が無さそうだ。邪魔をしないように少し離れて2人の演奏を見つめている。

「ギターを助手席に乗せて来るので、私は一緒に来られないんですよ」と、2人の様子を見て嬉しそうな顔をしながら、少しだけ不満を口にする。

そんな未紗さんを横に、亮太さんと鈴木さんはこれから組む予定のバンド名を何にするかと盛り上がっている。それもその筈、この春予定していたみかん蜜の採蜜は、この日の天浜蜂場で全て終了。亮太さんの気持ちは解放されていたのだ。

「弟子は辞めちゃったけど、妻と鈴木さんが手伝ってくれることになって、やっと今年の新チームが出来たのかなと思っているんですよね」

採蜜のため午前4時半に出発する朝、炊きたてのご飯でおにぎりを作るなど台所で準備をする亮太さんと未紗さん夫妻

天浜蜂場での採蜜を終えた後、亮太さんと鈴木さんのギターデュエットが始まる。「雇用条件は楽器が出来ること」だった

遅くなっても区切りが付くまで続く採蜜作業。蜜を搾った蜜巣板を元の巣箱に戻す鈴木さん(右)と燻煙器で補助する亮太さん

1 - 3

<

>

Supported by 山田養蜂場

Photography& Copyright:Akutagawa Jin

Design:Hagiwara Hironori

Proofreading:Hashiguchi Junichi

WebDesign:Pawanavi