2015年(平成27年8月)7号

発行所:株式会社 山田養蜂場 http://www.3838.com/ 編集:ⓒリトルヘブン編集室

〒880-0804 宮崎県宮崎市宮田町10-22-203

北海道歌志内市文珠 川端養蜂園

札幌市内の作業場で、無駄巣を煮て溶かした液をろ過し蜜ロウを作る

作業場で一日の仕事を終えて、ほっとひと息つく川端優子さん

1 - 2

<

>

10年くらいスカートを履いたことがない

|採蜜した蜂蜜を保管したり、巣枠の準備をしたりする作業場を、川端さんは札幌市内に持っている。次の日、作業場では、蜂たちが巣枠からはみ出して作った無駄巣を溶かして、蜜ロウを作る作業が行われていた。

|札幌の作業場を手伝っている松田敏昭さん(63)は、遺跡の発掘などを仕事にしていて養蜂には素人だ。

|「春に初めて女王蜂を見せてもらった時は、何て可愛くて美しいのって感動したよな。養蜂はものすごい重労働なので、川端さんの仕事を手伝うようになって蜂蜜を食べるという価値が、これまでとは違ってきましたね」

|川端さんの蜂への情熱に感化されたのか、蜜蜂の神秘に魅了されたのか、すでに松田さんも蜜蜂の虜(とりこ)になっているようだ。

|「この仕事って、大工仕事や土木仕事もやんなきゃいけないし、山の中に電柵張りに入っていかなきゃなんないし、それぞれが得意な分野の人が手伝ってくれているから」

|川端さんがこう言うように、女性ひとりで何とか養蜂を続けていけるのは、歌志内市の工藤さんや札幌市の松田さんのような人がいてくれるからなのだろう。「10年くらいスカートを履いたことがない」と言う川端さんの一生懸命さが、周りの人びとを動かしているのだ。

|「休もうと思っても気になって休めないんですよ。雨が降ったら雨降った、風が吹いたら風吹いたで、気になって休めないんですよ」

作業場で蜜ロウ作りを手伝う松田敏昭さん

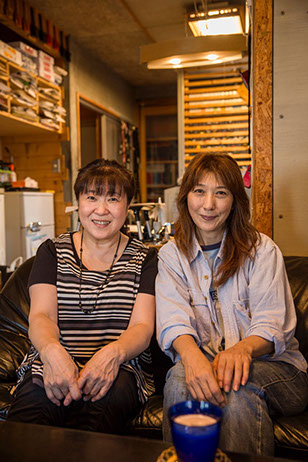

蜂蜜を買って応援してくれる佐藤千由紀さん(左)と

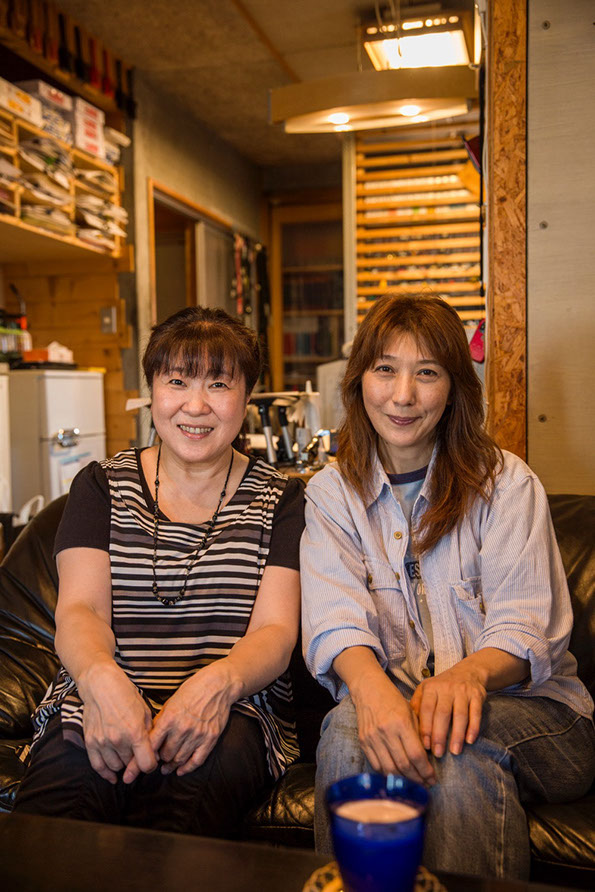

蜂蜜を使った飲み物を作って応援する岡部ひづるさん(左)と

スズメバチに刺されて死んだって噂、それはいやだなって思ったよね

たっぷりと蜂蜜の入った重い一斗缶を運ぶ

普段は昼ご飯を食べるのも忘れているが、今日は特別に

作業場の吊り輪にぶら下がって、疲れた体を伸ばす

|川端さんの周りには仕事を手伝ってくれる人だけではなく、蜂蜜を購入して支える人も居る。作業場の近くで設計会社を営む佐藤千由紀さん(54)は、毎月10本以上の蜂蜜を購入して川端さんを応援している。

|「蜂を始めてもう10年になるし、やっぱり応援したくなりますよ。優子ちゃんが蜂をやるとは誰も思わなかったよね。何故に蜂なのって感じだったんだよね。最初、衝撃だったんだよ。流木を集めたりして、自然が好きなのは知ってたけど。今では、優子ちゃんから話を聞いて、蜂は人間とは切っても切れない生命体なんだと思って。あの蜂蜜が汗と涙と重労働の賜物(たまもの)とは知らなかったんだけどね。私の周囲には蜂蜜がないと生きていけないというような人間ばっかりなんですよ」

|作業場の仕事にひと区切り付けて、川端さんは毎月、佐藤さんの会社に蜂蜜を配達に行く。

|「ここ来ると、なんかホッとするんですよ。何故に蜂なのって言われてもね。蜜蜂に惚れてしまったんで」

|川端さんと佐藤さんは、顔を合わせた瞬間から女学生が久し振りに会った時のように、手を取り合わんばかりに話し続ける。

|「山ん中でオオスズメバチに頭と手を刺された時には、このままここで死んでしまったら、あの人はスズメバチに刺されて死んだんだって噂されるだろうなって想像したら、それはいやだなって思ったよね」

|川端さんが瀕死の体験をした苦労話も、ここでは笑い話になってしまうのだ。

|「車に積んでいた巣箱の蓋が移動中に開いてね、車の中に蜂がいっぱい飛んでたけど、そのまま養蜂場まで運転して行ったことがあったね」

|また、2人が笑い合っている。

|「優子ちゃんは、根本的には自由人なんだろうなって思いますね。自分が好きなように生きていけるのは素敵だなって」

|川端さんは、佐藤さんの人生の夢の一端を生きているのかも知れない。

|もう一人、川端さんを応援しているのは札幌市内で居酒屋チェーン店を経営する岡部ひづるさん(49)だ。

|「ペットボトルに優子ちゃんの蜂蜜とレモン水、それに塩をちょっと入れて天然の点滴にして、いつも持ち歩いてて、疲れたらペロンて舐めてます。カブトムシかって言われるけど、一番元気なんですよ」

|蜂蜜を使うことで川端さんを支えようとしているのが伝わってくる。

固まった蜜ロウを一斗缶から取り出す

出来上がった蜜ロウ

スズメバチに襲われて大量の死骸

草むらには死骸を運ぼうとする蜂

|一斗缶の中で、蜜ロウが固まったようだ。蜜ロウを取り出し、ラップしている川端さんの仕事は丁寧だ。「量が採れない分、丁寧に仕事をして品質を良くしないとね」と言ったのは蜂蜜についてだったが、その丁寧さは一連の仕事に共通している心構えと見える。

|8月に入ると、北海道では秋の気配が漂う。スズメバチが蜜蜂を襲う季節だ。歌志内市のかもい岳温泉下の歌神養蜂場で内検をしていた日のこと、川端さんが「あっ」と小さな声を上げた。巣箱の前で立ち止まり、じっと地面を見つめている。傍に行ってみると、巣門の前の草むらに大量の蜜蜂の死骸が落ちていた。スズメバチが襲ってきたのだ。良く見ると、スズメバチの死骸も1つ仰向きになって転がっている。襲ってきた一匹のスズメバチを巣箱の中に入れまいとして、多数の蜜蜂が抗戦し、最終的には相打ちになったのだ。それにしても何と多くの犠牲を出したことか。

|「ほんとに大事に大事に、この蜂が死んじゃったら駄目になると思って」

|こう言っていた川端さんの願いを、自然の生存競争の中で維持していく難しさを目の当たりにした思いだ。蜜蜂の死骸が積み重なっている周辺の草むらを仔細に見ると、忙しく死骸を運ぼうとする働き蜂が数匹居る。仲間の死骸を抱え込み、引きずり、背負って飛ぼうとするが、すぐ近くに落ちてしまう。それでも、より遠くへ運ぼうとしてもがく。どこへ向かっているのか分からないが、ともかく巣箱から死骸を遠ざけようとしているらしい。

|「蜜蜂はきれい好きですから」

|立ったままじっと蜜蜂の死骸を見つめていた川端さんが、呟いた。

養蜂家として自立にはもう少しだが

生き物相手だからやり切っていかなきゃ

巣箱の前に大量の蜜蜂の死骸が折り重なるように落ちていた

来襲したスズメバチの死骸も仰向けになって転がっていた

|初秋を感じさせる穏やかな日射しが歌神養蜂場に満ちている。彼女は、再び蜜蜂の内検を始めた。

|「今日みたいな良い天気だと、皆ご機嫌で、暴れもしないし機嫌が良いから、ほんとは素手でも作業はできるんですけどね」

|巣箱を開けて蓋の裏に群がっている蜜蜂を払い落とす際、巣門のすぐ前に蜂が落ちるように気遣っている。

|「今はまだいいんですけど、秋が深まって気温が下がってくると、少し離れたところで蜂を放つと巣箱に帰れなくなることがあるんで、なるべく近くで払い落とさないとね」

|何気ない動作の1つ1つに、蜜蜂に対する愛情が潜んでいるのだ。

|独立して2回目の夏を迎えた川端さんは、経済的に安定できるにはまだ不安があるようだ。

|「北海道だからアカシア蜜が沢山採れれば良いんですけど、アカシアの花は咲いている期間が短いから、その間には2回しか採蜜できないんです。だから、場所が広くないと沢山のアカシア蜜を採ることはできないですね」

|中空知養蜂組合との関係が改善されないことには養蜂場の場所を確保できないため、蜜蜂を増やすこともできないでいるのだ。養蜂業は、その特殊性のために市民生活から離れ閉鎖的になっているのかも知れない。

|佐藤千由紀さんが「何故に蜂なのって感じだったんだよね」と言い笑い合った時、川端さんが言った言葉を思い出す。

|「庭先で皆が、蜜蜂を2〜3箱飼えばいいのになって思うんですけどね。そうなると、蜂が可愛いのも分かってくれるでしょうし、農薬の問題にも敏感になるでしょうからね」

|日本にたった一人かも知れない女性の養蜂家川端優子さんは、新規参入少数派であるが故に奮闘している。歌志内市の養蜂場と札幌市の作業場は、車で2時間ほどの距離がある。その往復を繰り返す川端さんが、自分に言い聞かせるように言った。

|「生き物相手だから、やり切っていかなきゃ」

|何としても養蜂家の仕事をやり遂げようとする川端さんの覚悟と蜜蜂への愛情が滲(にじ)む言葉だ。

仲間の死骸を遠くへ運ぼうとする働き蜂

出来上がった蜜ロウを丁寧にラップして出荷する川端さん

仕事を終えて安堵の表情を見せるが、自宅では蜂蜜の瓶詰め作業が待っている

2 - 2

<

>

Supported by 山田養蜂場

Photography& Copyright:Akutagawa Jin

Design:Hagiwara Hironori

Proofreading:Hashiguchi Junichi

WebDesign:Pawanavi