堂崎教会の赤レンガ、ゴシック様式の天主堂のクロスが木々の奥に

堂崎教会のステンドグラスを通した光が入口敷居を照らす

高見養蜂場が蜜蜂を越冬させている福江島について、長崎県五島列島の一つというくらいの知識のまま福岡空港から五島つばき空港へ空路で訪ねた。福江島に着いて市街地へ行くと、私が抱いていた離島のイメージとはかなり異なる賑やかな印象だ。島の人口を調べてみると約32,000人もあり、離島に来ているという感じはしない。

「蜂場ぐるり写真散策」は本来、取材先の蜂たちが花蜜や花粉を採りに行く周りの自然を伝えることで、その地で採蜜される蜂蜜に内包されている風土の特性を表現することを趣旨としている。しかし、本号では、高見純一さんが「福江島では採蜜はしない」と話していたこともあって、福江島の歴史を辿る際に避けて通れない260年も続いたキリシタン禁制による信徒弾圧と、解禁後のキリシタン信仰の歴史を伝える教会堂を訪ねることにする。

木造教会堂で白亜の天主堂を持つ水ノ浦教会

まず訪ねたのは1908(明治41)年に五島で最初に完成した煉瓦造りの堂崎教会。1974年に長崎県の有形文化財に指定されている。現在は堂崎天主堂キリシタン資料館として運営され、パンフレットには儀式が行われ教会としての役割も果たしているとある。しかし、堂内に入ると教会堂はキリスト教弾圧の展示物で溢れ、残念ながら、思わず跪(ひざまず)きたくなるような教会堂の厳かな雰囲気は失われていた。それでも祭儀が執り行われる内陣は竣工から117年の歳月を経た神聖で密度の高い空間を感じさせていた。堂崎教会で最も印象に残ったのは「お帳」と言われる教会暦。1634年の太陰暦による教会暦に「二月小 廿六日三た○まるやごつうげ」と書かれてあった。説明文によると、陰暦2月26日は天使が聖マリアにキリスト受胎を伝えた「さんたまりや」のお告げの日として、キリスト生涯の起点になる日のため、キリシタンにとって最も大切な祝日の一つとある。字を習い始めた小学生が丁寧に筆で書いたような金釘流で太い墨字が書かれてあった。潜伏キリシタンの信徒が、この日繰りをもとに宗教行事を行ったのだ。「お帳」は信徒組織の代表(帳方)に代々受け継がれ、潜伏状態にあったキリシタン信仰を継承する原動力になったと説明にある。その文字の素朴さと力強さに、密かに信仰を継承しようとする朴訥な島人の佇まいと強い意志を感じる。堂崎教会堂の内部は撮影禁止のため「お帳」の写真を見ていただけないのが残念だ。

教会堂を出ようとした時、足下に小さな赤い丸い光を見付けた。ステンドグラスを通して射している光だ。堂内の撮影はできなかったが、この小さなステンドグラスの光が、私を117年前に信徒が苦労して建てた教会堂の厳かな空間へ誘ってくれた。

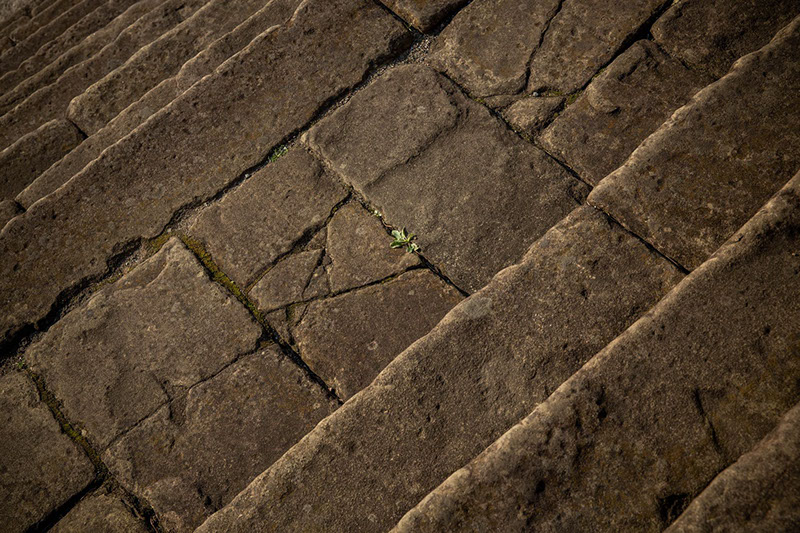

水ノ浦教会へ上る石段は角が丸くなり信者が上り下りした歴史を伝える

次は、福江島北にある水ノ浦集落の高台に建つ水ノ浦教会を訪ねた。福江島をほぼ一周する国道384号線からいきなりの坂道を上ると、すぐ教会の駐車場がある。駐車場から右に回り込むと教会の正面へ続く石段があった。この石段はいつ造られたものか不明だが、石の角が丸まり、信徒が上り下りした歴史の痕跡を伝えていたのが印象的だ。

資料によると、水ノ浦教会は江戸時代末期に大浦藩から移住した潜伏キリシタンの5家族が、仏教徒を装いながらキリスト教の信仰を続けていたことが、その歴史の始まりとされている。その後、歳月を経て1866(慶応2)年に、水ノ浦の帳方ら3人が長崎の大浦へ向かい、竣工から2年経ったばかりの大浦天主堂でプティジャン司教に面接し、メダイや十字架をもらい受けて帰島している。その際、司教から「十字架の印(胸で十字を切って祈りを唱える)」をするように言われたが、正式に祈りの儀式を教わったことのない3人には、その知識がなく、その時プティジャン司教から祈りの仕草を教えてもらったと今に伝わっている。

禁教弾圧解禁から7年後の1880(明治13)年に最初の水ノ浦教会を建立したが、60年の歳月と潮風によって老朽化したため、1938(昭和13)年に教会の設計施工で名を馳せていた鉄川与助の手で竣工している。木造の教会堂はアーチ型リブ・ヴォールト天井と言われる美しい曲線を描いているが、水ノ浦教会も内部は撮影禁止であり、さらに残念だったのはコロナ禍対策の名残なのか、正面入口から入った目の前にビニールシートが天井から吊り下げられて囲われ、殆ど堂内の美しさを堪能することはできなかった。

貝津教会内部。ステンドグラスが色鮮やかだ

次に訪ねたのは、高見珠江さんが強く薦めてくれた貝津教会だ。福江島の北西にある貝津集落の中にポツンと建つ教会で、見付けるのに戸惑うほどひっそりとしている。印象的だったのは、駐車場から教会へ通じる小径の脇にあるトイレだ。鮮やかな青色と白に塗り分けられた小さな建物。最初はおとぎの国に暮らす小人の家かと思ったほどだ。周りを木立に囲まれ、ひっそりと建つ貝津教会に到着した時は、すでに日が暮れようとしていた。人の気配はなく、恐る恐る教会堂正面の扉を開けて驚いた。周りの木立をかすめるように射し込んだ夕陽が、ステンドグラスを通して教会堂の内部を照らし出している。誰も居ない教会堂で厳粛な気持ちになり、しばらく佇んでいた。しばらくすると射し込む光は弱まり、教会堂は少しずつ薄暗さを増していく。私は自然と長椅子の背に手を掛けて跪き、しばらくの時間を過ごさせてもらった。

もう一か所、元繁敷教会へも行きたいと思っていたが、日暮れのため翌日に持ち越した。翌朝、Googleナビが連れて行った元繁敷教会はとんでもない山の中で、Googleナビは「ここ」と言うが周りには何もない。おまけに車一台がようやく通行できる道は行き止まり、脇には小川が流れ、杉木立の中に朽ちかけた石垣が3段見える。この石垣の上が教会跡なのかも知れないと思い付いて靴もズボンも泥だらけにして登ったが、それらしい痕跡は見付けられなかった。右は小川、左は杉林の細道を延々とバックで引き返し、近くの集落まで出た。しかし、繁敷教会を尋ねようにも誰一人いない。飛行機の時間が気になり始めた。万事休すだ。道路脇の家のピンポンを押すと、初老の男性が顔を出してくれた。繁敷教会を問えば、見知らぬ通り掛かりの私を疑いもせず、「一緒に来て」と歩き始めた。しばらく後を付いて歩き、集落の外れまで行くと遠くの山を指差す。「あの山の頂上近くに在るよ。車で30分かな」と教えてくれた。「山の入口さえ間違えなければ、後は一本道だから。舗装は切れるけど、構わず上ったら在るよ」と言う。兎に角、彼の言葉を信じるしかない。時計を見る。飛行機には間に合いそうだ。

確かに、教えてもらった山の頂上付近の崖に寄り添うように元繁敷教会は在った。普通の民家か公民館のような佇まい。入口の軒先に十字架が掛かっている。その素朴さが愛おしい。資料によると、繁敷教会は1919年に現在とは異なる山の裾野に最初の教会堂を建てたが、太平洋戦争中に繁敷ダムの建設が始まった際に作業員の宿舎として使用され、火の不始末で焼失してしまう。1948年に教会堂が再建されたが、再び、繁敷ダム工事の関係で取り壊され、現在の教会堂は1974年に建てられている。その後、2020年に教会としての役割を終えたが、堂内の厳かさは保たれていて、潜伏キリシタンから続く島民信徒の途切れない信仰心の歴史を元教会として伝えている。

繁敷教会入口の上に掲げられたクロス

Supported by 山田養蜂場

Photography& Copyright:Akutagawa Jin

Design:Hagiwara Hironori

Proofreading:Hashiguchi Junichi

WebDesign:Pawanavi